Neste texto, daremos continuidade as origens da umbanda e kimbanda, seguindo a cronologia de acordo com o artigo anterior.

O Reino do Kongo e a cosmovisão Bakongo

No vasto panorama da história Bantu, o Reino do Kongo emerge como uma das mais proeminentes e influentes formações políticas da África Central, servindo como um epicentro da cultura e cosmovisão Bakongo.

Formação e estrutura do Reino do Kongo

O Reino do Kongo teve suas origens no século XIV, quando tribos congolesas na região central da África se uniram sob a liderança de Nímia Luqueni, o primeiro manicongo (rei). Esse evento marcou o início de uma entidade política que se consolidaria ao longo dos séculos, estendendo-se por partes dos atuais Angola, República Democrática do Congo, Congo-Brazzaville (República do Congo) e Gabão. A capital, M’Banza Congo, rebatizada São Salvador do Congo após o contato com os portugueses e a conversão do manicongo ao catolicismo no século XVI, foi renomeada de volta em 1975.

A fundação do reino é atribuída a Nimi a Nzima de Mpemba Kasi e Nsaku Lau de Mbata no final do século XIV, com Lukeni lua Nimi (1380-1420), filho de Nimi a Nzima, tornando-se o primeiro rei do Kongo e declarando Mbanza Kongo a capital. O reino era regido por uma monarquia, que alternava entre hereditária e eletiva. O manicongo governava com um conselho real, o ne mbanda-mbanda, composto por doze membros, incluindo burocratas, eleitores e matronas. A estrutura social era estratificada, com uma aristocracia e um sistema de castas. A organização matrilinear (kanda) era central, legitimando o controle sobre a terra e conferindo às mulheres papéis importantes no governo e na guerra. A economia era predominantemente agrícola, complementada por um comércio ativo que utilizava conchas nzimbu e, posteriormente, panos de ráfia (mpusu) como moeda.

Com a chegada dos portugueses em 1483, o rei Nzinga a Nkuwu (1483-1509) se converteu ao catolicismo em 1491, adotando o nome de João I. Seu filho, Afonso I (c. 1456-1542/1543), que reinou de 1509 a 1542/1543, foi um fervoroso católico e buscou integrar instituições portuguesas em suas terras, centralizando o poder e expandindo as fronteiras do reino através da guerra. Afonso I também tentou estabelecer relações diretas com o Vaticano, enviando seu filho Henrique para se tornar bispo em 1513, com o objetivo de tornar a igreja do Kongo independente. Outras figuras importantes incluem Álvaro II, que enviou Antonio Manuel como embaixador a Roma em 1604, e Pedro II, que derrotou os portugueses em 1623 e buscou aliança com os holandeses. Garcia I, sucessor de Pedro II, também manteve as relações com os holandeses diante da pressão portuguesa. Dom Miguel de Castro foi outro embaixador do Reino do Kongo na Holanda na década de 1640. Pedro IV, que reinou de 1696 a 1718, trabalhou para reconhecer a integridade das bases territoriais e rotacionar a realeza entre elas.

A Sociedade Bakongo: Organização, economia e cultura

Os Bakongo, ou Congos, são o povo Bantu que constituiu a maioria étnica e linguística do Reino do Kongo, definidos principalmente como falantes do quicongo. Eles habitam a costa atlântica da África Central, com grandes concentrações em Angola, na República Democrática do Congo e na República do Congo. Sua cultura é rica em tradições, como as cerimônias de casamento (NkamaLongu, alembamento), que conferiam legitimação à união e garantiam o consentimento entre os grupos. A relação com o ambiente era evidente em suas construções, que utilizavam materiais naturais como madeira, barro e folhas da floresta tropical.

Princípios da cosmovisão Bakongo

A cosmovisão Bakongo, mais apropriadamente chamada de “cosmopercepção” para se afastar de um viés eurocêntrico que privilegia o visual, é um sistema filosófico e espiritual complexo. Ela entende o “Tandu Kiayalangana” ou “Tandu Kia Luyalungunu” como o “tempo cósmico”, um processo ilimitado e contínuo de formação de acontecimentos (Dunga) através do universo (Luyalungunu), impulsionado pelo poder e energia de Kalunga, a força suprema.

Nessa cosmopercepção, o muntu (ser humano) é compreendido como uma “Força Solar” ou “Sol Vivo”, dotado de um “Sol interno” que deve ser cultivado para estar em plena potência. O ser humano é tanto espiritual quanto material, possuindo uma força vital própria que é o “valor supremo da existência”. A vida é vista em uma temporalidade cíclica, onde tudo que existe passa por nascimento, amadurecimento e morte, em um processo de transformação contínua, similar ao ciclo do Sol que se renova a cada amanhecer. Para os Bakongo, “os mortos não estão mortos: eles são apenas seres vivendo além da muralha esperando pelo seu provável retorno à comunidade, ao mundo físico (ku nseke)“. Essa concepção é fundamental para a centralidade da ancestralidade em sua espiritualidade.

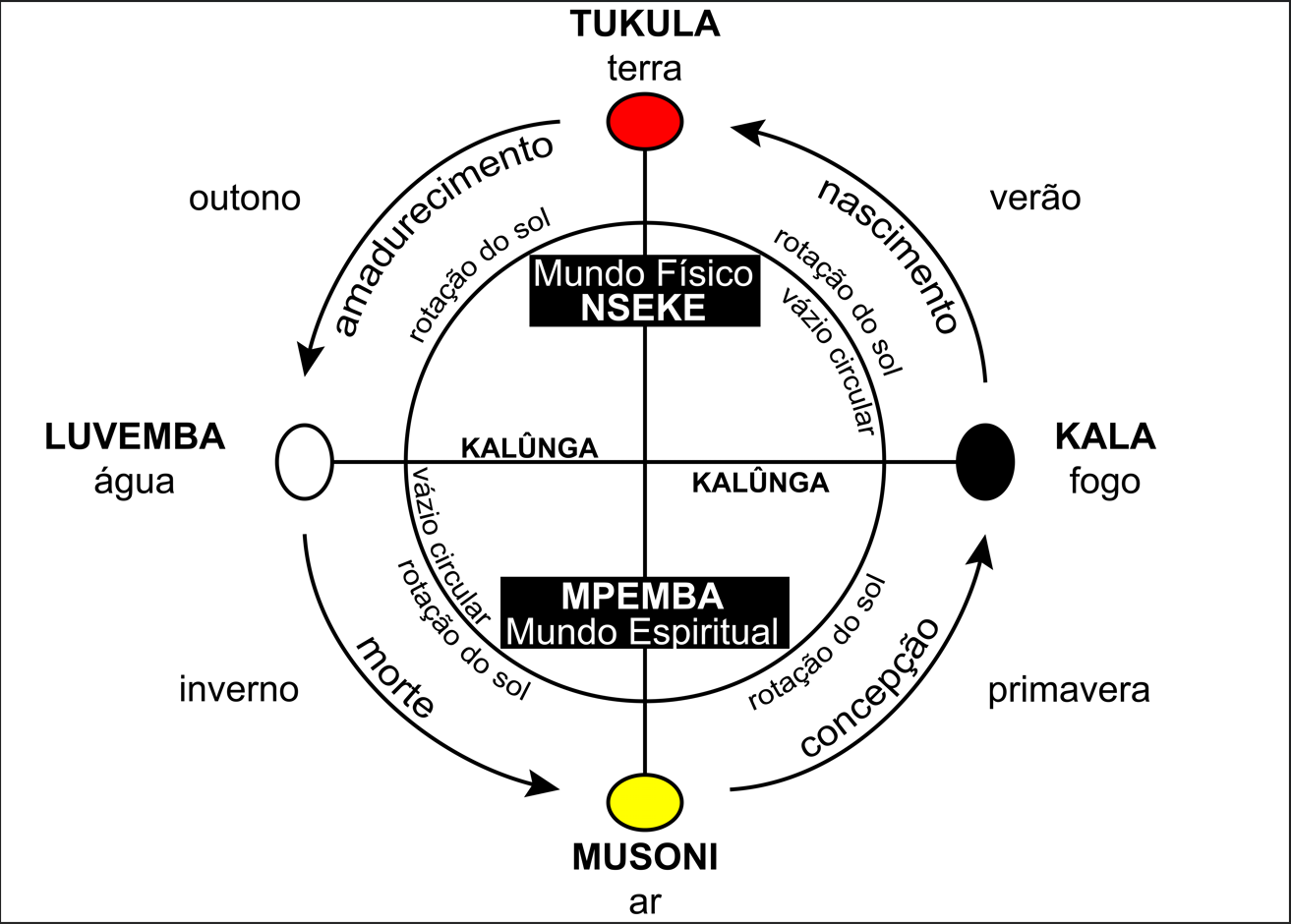

O Dikenga dia Kongo, ou cosmograma Bakongo, é um “mapa interpretativo do mundo e dos acontecimentos, da realidade existencial de todas as coisas que são“. Ele ilustra os caminhos percorridos pelo Sol – do amanhecer ao meio-dia, ao pôr do sol e ao “sol da meia-noite” – e serve como um portal para outra dimensão do tempo, distinta do kronos linear ocidental. O Dikenga é uma mandala dividida em quatro quadrantes que simbolizam aspectos do universo e da vida humana. No centro, o “Círculo Mbûngi” representa a criação e a conexão espiritual com os ancestrais, enquanto as linhas que dividem os quadrantes simbolizam a interconexão entre o mundo terreno e espiritual.

Os quatro momentos do sol no Dikenga dia Kongo correspondem às quatro fases da vida:

- Musoni (Concepção/Meia-noite): Representa o momento da concepção ou o início de um ciclo, o “sol da meia-noite” onde o sol brilha no outro mundo. É a primeira grande “represa” do Tempo, simbolizada pela cor amarela.

- Kala (Nascimento/Amanhecer): Simboliza o nascimento, a emergência no mundo físico e o aprendizado das regras sociais. É o amanhecer do sol.

- Tukula (Maturidade/Meio-dia): Representa a fase adulta, o auge da força e da criatividade, o conhecimento e a experiência que florescem através das trocas na comunidade. É o meio-dia do sol, simbolizado pela cor vermelha.

- Luvemba (Morte/Pôr do sol): Indica a fase onde o conhecimento é transmitido à próxima geração, o ponto final antes do recomeço do ciclo. É o pôr do sol.

A linha horizontal do Dikenga, conhecida como Kalûnga, separa o mundo físico (Ku Nseke) do mundo espiritual (Ku Mpémba), sendo também interpretada como um rio sagrado que conecta os dois mundos e por onde as almas transitam no ciclo de morte e renascimento. A interseção das linhas no centro do cosmograma é o ponto mais poderoso, onde a pessoa se posiciona para invocar o julgamento de Deus e dos mortos.

Este cosmograma oferece uma chave profunda para compreender a influência Bakongo no Brasil. Elementos como a natureza cíclica dos rituais, a ênfase no retorno ancestral e a compreensão das forças espirituais no mundo natural (os Nkisi) não são meramente isolados, mas estão enraizados nesse modelo filosófico fundamental. Isso implica que a própria estrutura da realidade, conforme percebida pelos Bakongo, foi transportada para o Brasil e adaptada, fornecendo um arcabouço espiritual coerente.

A Lei Mpemba é um conceito central na cosmovisão Bakongo. Mpemba (ou Ku Mpémba) é o reino dos mortos, um mundo espelhado e oposto ao dos vivos, mas que o permeia. A noção de força vital é o valor supremo na tradição religiosa banto, sendo a chave para a compreensão de seus fundamentos. Nessa visão, o mundo é energia, não matéria, e todo ser é, por definição, força dinâmica. A magia, na cosmovisão banto, é a manipulação dessa interdependência entre seres viventes e não viventes, com a intenção do líder espiritual determinando se a ação é benéfica ou maléfica. A pemba, o giz branco usado em rituais afro-brasileiros, tem sua origem nesse conceito de mpemba, o “barro branco” ou “montanha dos mortos” em Kikongo. Ela é usada para limpeza e rituais de proteção, servindo como um conduto espiritual e uma representação da conexão com o mundo ancestral.

A religião Bakongo baseia-se na crença em um Deus supremo único, Nzambi Mpongo, criador do céu, da terra e de todas as forças da natureza. Abaixo de Nzambi, existem entidades intermediárias chamadas Kimbungulu (plural de mpongo), equivalentes aos Orixás iorubás ou Voduns. O pilar central do fenômeno religioso Bakongo reside em uma relação fortemente impregnada de magia, que se constrói sobre os ancestrais e sobre lugares naturais específicos, como rios, cascatas e fontes, habitados por gênios ou espíritos próximos dos ancestrais, colocados a serviço da comunidade.

A religião Bakongo demonstrava uma “capacidade de associar e amalgamar diversos credos, originando os cultos sincréticos”. Isso se manifestou na integração de rituais católicos e objetos sagrados em suas cerimônias costumeiras, o que era visto como “blasfêmia” pelos missionários capuchinhos. Essa flexibilidade e capacidade sincrética inerente à cosmovisão Bakongo não representava uma fraqueza, mas sim uma força, especialmente no contexto da conversão forçada durante o tráfico de escravizados. Essa resiliência permitiu a preservação de crenças centrais através da reinterpretação de elementos externos, estabelecendo as bases para a natureza sincrética das religiões afro-brasileiras. Essa é uma demonstração de agência ativa na sobrevivência cultural, e não de absorção passiva. A rica tradição oral, provérbios, mambos, ritmos sincopados e uma variedade de símbolos escritos são expressões dessa cosmovisão Bakongo compartilhada.

Daremos continuidade no próximo artigo.